2020年4月3日 金曜日配信 文 スタッフ-hayashi

近年の自動車産業について

Tweet

・近年自動車産業に大きなインパクトを与えるトレンドとしては“CASE”がキーワードになっている。

CASEとはConnected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared Services(カーシェアリングサービス)、Electric(電気自動車)の頭文字をとった造語である。

・“CASE”を初めて提唱したのは2016年のパリモーターショーで当時ダイムラーAGのCEO兼メルセデスベンツのCEOを務めていたディーター・ツェッチェ(Dieter

Zetsche)氏と言われている。

1. CASEの業界動向

・近年、日本の自動車産業でも自動車メーカーやサプライヤー及び異業種を巻きこんだサービス展開や業界再編などが加速している。

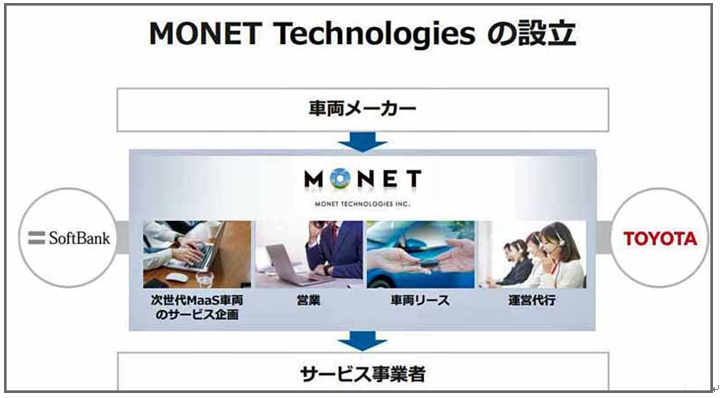

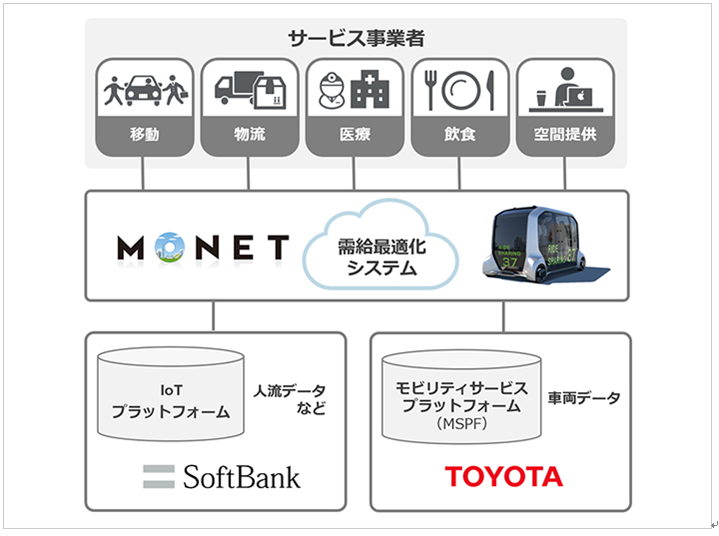

・異業種を巻き込んだ代表的な例としては、トヨタ自動車とソフトバンクが共同設立し、本田技研工業、日野自動車、いすゞ自動車、スズキ、SUBARU、ダイハツ工業、マツダが共同出資しているMONET

Technologies株式会社(モネ・テクノロジーズ)等が有名である。

同社はMaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)の分野で協力し、データ分析・収集を行いアメリカのGAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)や中国のBAT(Baidu、Alibaba、Tencent)などに対抗していく。

※MaaSとは?:ICTを活用して交通をクラウド化し、公共交通か否か、またその運営主体にかかわらず、マイカー以外のすべての交通手段によるモビリティ(移動)を 1 つのサービスとしてとらえ、シームレスにつなぐ新たな「移動」の概念である。利用者はスマートフォンのアプリを用いて、交通手段やルートを検索、利用し、運賃等の決済を行う例が多い。

MONET Technologiesのサービスモデル(MONET Technologies株式会社)

MONET Technologiesのサービスモデル(MONET Technologies株式会社)

2. CASEの分野毎の動向

① C(Connected)分野の動向

| 企業名 | 最近の動向 |

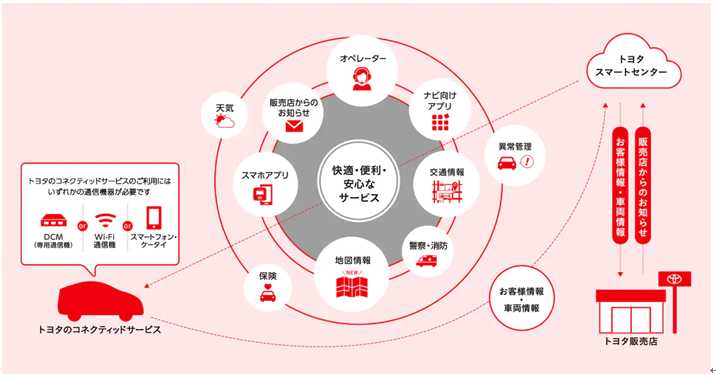

| トヨタ自動車 | ・2018年6月に新コネクテッドサービス(T-connect)を開始。同サービスでは曖昧な要望にも応えるサービスオペレーター、遠隔からのセキュリティサービス、販売店からの情報などが提供されている。今後日本国内で販売される同社の乗用車にはほぼすべてでサービスが提供される。 |

| 日産自動車 | ・マイクロソフトと提携し、コネクテッドサービス(Nissan Connect)を提供。 |

| スバル | ・メーカーオプションのナビゲーションシステムと連携して利用できるコネクテッドサービス(SUBARU STARLINK)を提供。北米を中心に展開しており、日本への導入も予定されている。 |

| マツダ | ・コネクテッドサービス(MAZDA connect)を提供している。 |

コネクテッドサービス:T-connect(トヨタ自動車)

② A(Autonomous)分野の動向

・国内では自動運連レベル2のレベルの技術を搭載した車両が販売されている。

トヨタ自動車や日産自動車が2020年を目途に自動運転レベル3を採用した自動車を導入する予定。

その後は、2025年を目途に高速道路での自動運転レベル4の実現、2030年代の自動運動レベル5の運用を目標としている。

| レベル | 概要 | 転操作の主体 |

|

レベル0 運転自動化なし |

ドライバーが全ての運転操作を実行。 | ドライバー |

|

レベル1 運転支援 |

システムがアクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のどちらかを部分的に行う。 | ドライバー |

|

レベル2 部分運転自動化 |

システムがアクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作の両方を部分的に行う。 | ドライバー |

|

レベル3 条件付運転自動化 |

決められた条件下で、全ての運転操作を自動化。ただし運転自動化システム作動中も、システムからの要請でドライバーはいつでも運転に戻れなければならない。 | システム (非作動の場合はドライバー) |

|

レベル4 高度運転自動化 |

決められた条件下で、全ての運転操作を自動化。 | システム (非作動の場合はドライバー) |

|

レベル5 完全運転自動化 |

条件なく、全ての運転操作を自動化。 | システム |

③ S(Shared & Services)分野の動向

・欧米やインド、東南アジアなどの新興国を中心にライドシェアサービスを提供する大手企業が数多く生まれている。

日本ではUberやディデイ、タクシー配車アプリ(日本交通、DeNAなど)がライドシェアサービスを提供しているが欧米及びインドや東南アジア等の新興国と比べても非常に遅れている。

※世界の主要なライドシェアサービス事業者

| 会社名 | 概要 |

| Uber | 2009年にアメリカでサービスを開始し、2014年に日本でのサービスを開始した。世界70カ国450都市以上でサービスが利用できる。日本では利用できる場所が限られている。 |

| Lyft | 2012年にアメリカでサービスを開始したアメリカのライドシェアサービス事業者。現在はアメリカ及びカナダでサービスを提供している。Uberに次ぐ規模を誇る。 |

| Grab | 2012年にサービス開始。シンガポールハツのライドシェアサービス事業者。ASEAN全域でサービス展開しており、ASEAN地域では非常に高いシェアと認知度を誇る。 |

| BlaBlaCar | 2006年設立。フランスのライドシェアサービス事業者。ヨーロッパ及びインド、南米などサービスを展開している。中長距離のライドシェアにターゲットを絞った戦略を取っている。 |

| Japan Taxi | 日本交通の関連会社(Japan Taxi)が提供しているタクシー配車アプリ。通常のタクシー手配に加えて、相乗りタクシーサービスなども提供している。 |

④ E(Electric)分野の動向

・欧州を中心に世界各国でEV化が加速しており、フランス政府は2040年までにガソリン車やディーゼル社の販売を禁止する方針を発表しており、ノルウェー政府も2025年以降はEV又はハイブリット車のみ自国で販売を認める方針を発表している。

・そのため、日系を含めた多くの自動車メーカー(アメリカのTESLA等)やサプライヤーは電気自動車の開発に注力している。特にパナソニックやCTAL(中国)などの大手バッテリーメーカーは電気自動車向けの部品(バッテリーなど)の性能向上や、より高性能な電池の開発・実用化に注力していくと予想されている。

※主な電気自動車関係のメーカー・サプライヤー

| 会社名 | 概要 |

| TESLA | アメリカのカリフォルニア州パロアルトに本社を置く、電気自動車及び電気自動車関連商品、ソーラーパネルやバッテリーの開発・製造・販売などを手掛ける自動車会社。著名起業家兼投資家のイーロン・マスク氏が代表を務める。 |

| パナソニック | 大阪府門真市に本社を置く世界的な電機メーカー。テスラ社と合弁会社を設立し、テスラ社向けのバッテリーの開発・製造などを行っている。また、トヨタ自動車とも2019年12月にEV用バッテリー開発・製造を目的にした合弁会社を設立した。 |

|

CATL 寧徳時代新能源科技 |

2011年設立。中国の福建省に本社を置く世界大大手の自動車用バッテリーメーカー。主要な開発拠点は福建省とベルリン(ドイツ)で行っていたが、2018年に横浜市にも営業拠点と開発拠点を設置した。 |

※参考文献

・MONET Technologies株式会社:https://www.monet-technologies.com/

・MaaSについて(国土交通省):https://bit.ly/2uDJjTT

・コネクテッドサービス/T-connect (トヨタ自動車):https://bit.ly/36uCWQe

・SUBARU STARLINK(スバル):https://bit.ly/38JvXEm

・Nissan Connect(日産自動車):https://bit.ly/2Gpafd1

・MAZDA connect(マツダ):https://www.mazda.co.jp/carlife/connected/

・JASOテクニカルペーパー18004(JASO):https://bit.ly/2t0eWa1

・CATL:https://www.catlbattery.com/

・テスラ:https://www.tesla.com/

・Uber:https://www.uber.com/

・Lyft:https://www.lyft.com/

・Grab:https://www.grab.com/vn/

・BlaBlaCar:https://www.blablacar.com/

機械の転職

https://yumesfrontier.com/used/

当サイトより取得した個人情報は適切に管理致します。個人情報保護法に定める例外事項を除き、本人の同意を得ることなく第三者に提供、開示いたしません。